Nouveauté sur 37 degrés : nous sommes fiers de nouer un partenariat avec l’association Les Cafés du Sport Tourangeau pour la saison 2025-2026. Régulièrement nous publierons des articles réalisés par ses équipes : interviews, analyses ou reportages avec les figures tourangelles mais aussi des articles autour des enjeux sociétaux du sport dans le département d’Indre-et-Loire. Aujourd’hui, ils nous parlent de la course cycliste Paris-Tours :

Dimanche 12 octobre, le final de la 119e édition de Paris-Tours se disputera sur le boulevard Béranger. Et ce sera une première, pour la plus vieille des classiques françaises – créée en 1896, comme Paris-Roubaix – qui a su se réinventer en faisant du vignoble vouvrillon son terrain de jeu, depuis 2018. Pour le plus grand bonheur des suiveurs et des téléspectateurs.

« Quelle course cycliste, et même quel événement sportif français, peut se targuer d’avoir traversé trois siècles et d’être encore vivant et bien vivant ? », interrogeait Christian Prudhomme il y a quelques jours, le patron du Tour de France et de Paris-Tours, en tant que directeur du cyclisme chez ASO (Amaury sport organisation, qui gère ces deux compétitions).

Il est vrai que, hormis Liège-Bastogne-Liège, née en 1892, et sa cousine outre-Quiévrain, la mythique Paris-Roubaix, Paris-Tours fait partie des survivantes. Malgré tout, serait-on tenté de dire, en nous penchant sur l’histoire de cette épreuve qui a tout connu ou presque, avec de nombreux changements de saison, de distance, de formule, de parcours…

Vélodrome, côte de l’Alouette, boulevards Proudhon et Heurteloup…

On récapitule, en vitesse accélérée… « L’histoire de Paris-Tours démarre pour de bon en 1906 grâce à Victor Lefèvre, directeur du vélodrome de Tours, bien décidé à faire de ce “ville à ville” l’une des courses les plus importantes du calendrier international », pose Serge Brard, bible tourangelle du cyclisme régional et national, et notamment co-auteur du livre Une histoire du cyclisme en Touraine, paru en 2021. « Auparavant, en 1896, à l’occasion de l’inauguration du vélodrome de Tours, puis en 1901, un Paris-Tours de moindre importance avait existé. Victor Lefèvre a eu le nez creux, car son épreuve a tout de suite été très convoitée et remportée pas les plus grands champions du moment. » Les arrivées avaient alors lieu dans un vélodrome plein à craquer, lorsque le Cher voisin ne l’avait pas inondé.

Rapidement, et de tout temps, le souci de Paris-Tours aura été l’absence de difficulté sur le parcours, avec la menace d’une arrivée massive au sprint (comme en 1913, avec 30 hommes pénétrant ensemble sur la piste du vélodrome pour disputer le sprint final !). Comment éviter cela ? En rallongeant la distance. Les organisateurs ne s’en sont pas privés. Ils tracent d’abord un itinéraire qui passe par Loches, avec une rallonge de 70 km à la clé. Et à partir de 1919, c’est cette fois 96 km que l’on ajoute à la distance de base en passant par Château-Renault, Bourgueil et Chinon, pour atteindre un total de 342 km !

On revient à l’itinéraire classique en 1927, un parcours qui, jusqu’en 1963, à quelques exceptions près, traversera Château-Renault, Amboise, Bléré, Azay-sur-Cher, Véretz, Larçay et enfin Tours, soit environ 250 km. « Après la fermeture du vélodrome, en 1950, les coureurs arrivent au Champ de Mars, situé entre Mame et la Loire, puis à l’Alouette à partir de 1951, poursuit Serge Brard. Cette année-là a marqué, aussi, un autre changement, et non des moindres : de printanière, la course devient automnale, dénommée plus tard « la classique des feuilles mortes ». D’avril, où Paris-Tours a longtemps servi de répétition à Paris-Roubaix, on est donc passé à octobre, une semaine avant le Tour de Lombardie cette fois. « La côte de l’Alouette apportait du piment à l’épreuve : elle étirait le peloton, surtout à partir de 1959 et la mise en place d’un circuit final de 5 km à boucler trois fois. »

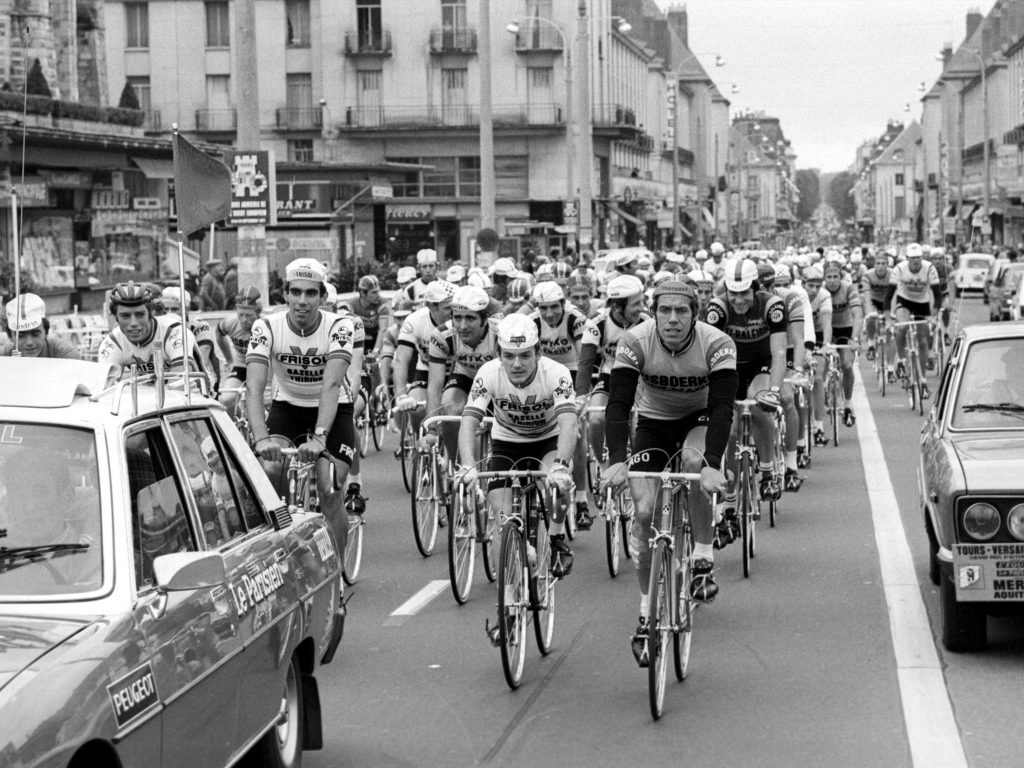

Paris-Tours quitte ensuite l’Alouette pour le boulevard Heurteloup, de 1964 à 1968. Toujours dans l’optique de durcir la course. Mais en 1966, ce sont pas moins de 80 coureurs qui déferlent bien groupés au bout de la dernière ligne droite. « Rik Van Looy, véritable star de l’époque, a fait exploser le peloton, pour une fois, mais en 1968 c’est le record : 121 coureurs prennent part au sprint final ! », reprend Serge Brard qui, jeune adolescent, avait essayé de se faire une place sur un boulevard noir de monde, malgré une météo automnale.

Tours-Versailles, Blois-Chaville…

À partir de 1969, c’est au parc des expositions de Rochepinard qu’est tracée la ligne d’arrivée avec, en prime, une distance portée à 290 km. La canicule, les deux premières années, a fait de gros dégâts dans le peloton ; les arrivées sont échelonnées, on note même 82 abandons en 1970 ! Mais les habitudes reprennent les années suivantes. Dégouté, le journal L’Équipe, organisateur de l’épreuve, décide de faire courir la course dans l’autre sens et de profiter des côtes de la Vallée de Chevreuse dans le final pour faire la sélection. Ainsi, à partir de 1974 et pendant quatre ans, on a droit à un Tours-Versailles qui ne donne pas entière satisfaction non plus. La course est alors menacée, d’autant que la Ville de Tours n’apporte pas de contribution financière. Tours disparait alors du titre de l’épreuve qui devient Blois-Chaville et même Créteil-Chaville…

Mais à partir de 1988, la course revient à son sens initial, retrouve son identité, ses lettres de noblesse grâce à une idée de génie : l’arrivée sur l’avenue Grammont. On ne tarde pas à qualifier ces 2,6 km de « l’Alpe d’Huez des classiques ». On s’enflamme pour ce final royal et on en vient à oublier que la course… continue à se jouer au sprint ! Les meilleurs sprinteurs de la planète (Museeuw, Zabel…) tentent de faire de l’avenue Grammont leur royaume. Et parfois, un Français déjoue les pronostics : en 1998, 42 ans après le dernier Français vainqueur Bouvet, Durand lève les bras avenue Grammont ; puis en 2001, c’est Richard Virenque qui s’impose avec panache.

Puis de nouveau, l’épreuve connait un trou d’air. Nouvelle idée de génie : un passage dans les vignes, pour offrir un regain d’intérêt aux équipes, aux coureurs… et aux téléspectateurs. Pari gagné, selon Christian Prudhomme et son bras droit, Cédric Coutouly : « Hormis la première année, où une seule équipe avait prévu le bon matériel pour prévenir de crevaisons dans les vignes, ces changements ont redonné une véritable force à l’épreuve, c’est indéniable ; et le succès d’audience avec près d’un million et demi de téléspectateurs, grâce à une retransmission dans 190 pays ».

Neuf côtes, neuf chemins de vignes et une arrivée plus proche des difficultés

Une belle carte postale pour la Touraine et pour le vignoble vouvrillon, splendide à l’automne, avec des vignerons qui s’impliquent dans l’entretien des chemins de vignes et, cette année, dans la conception du trophée, un cep de vigne sculpté.

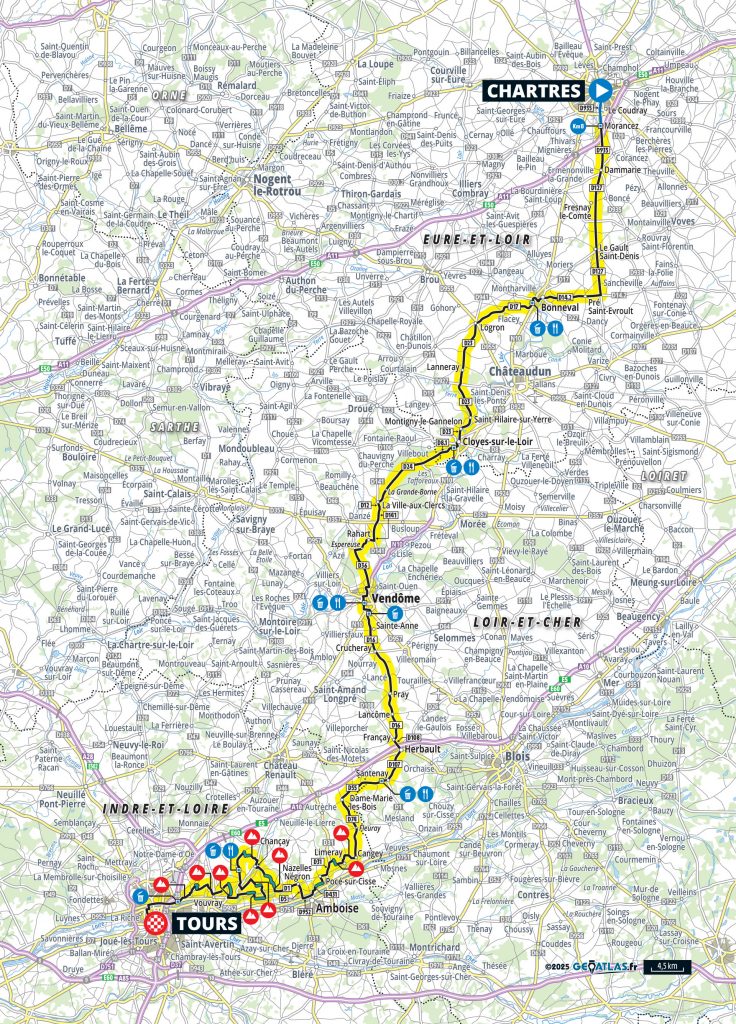

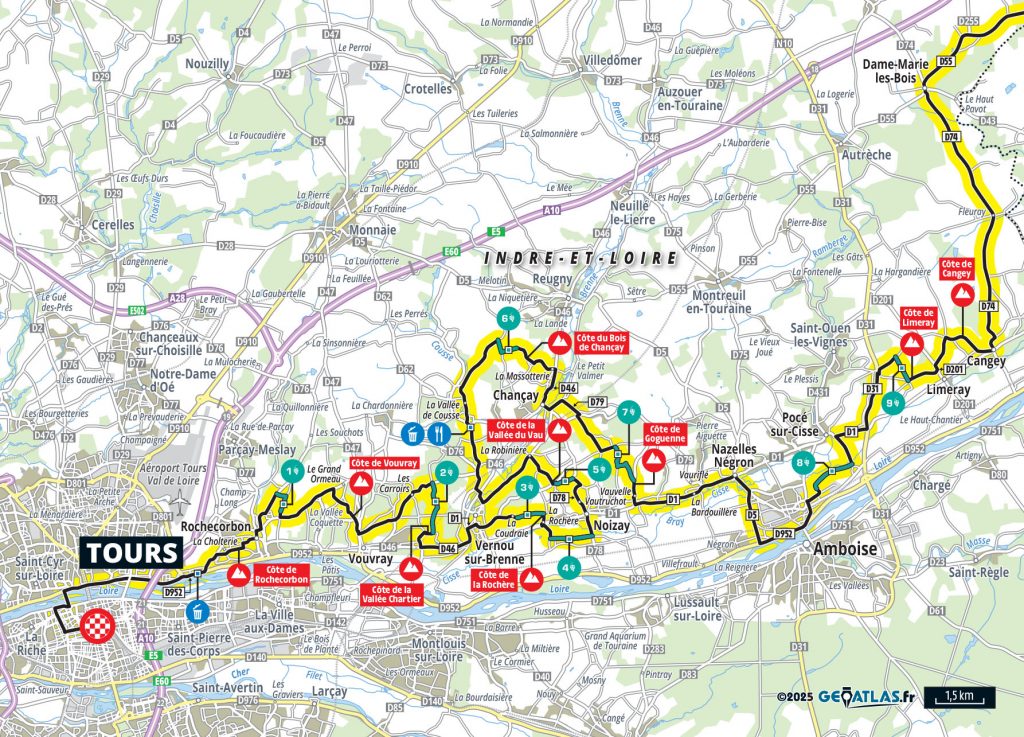

Sportivement, l’intérêt est également croissant. Après avoir bravé de potentielles « bordures » en Beauce et dans le Vendômois, le peloton en découdra dans neuf chemins de vignes et un enchaînement de neuf côtes à Noizay, Chançay, Vernou-sur-Brenne, Vouvray, Rochecorbon… Avant d’entrer à Tours par la rive nord, le pont Napoléon et la rue Léon-Boyer.

« À 70 km de l’arrivée, la course va de nouveau s’intensifier, on enchaîne les côtes et les difficultés », précise Cédric Coutouly, en charge de la conception du parcours, qui a dû composer avec les travaux du tram, le peloton ne pouvant plus emprunter le boulevard Jean-Royer et l’avenue Grammont durant ces trois prochaines années. « Mais c’est bien, le boulevard Béranger, cela rapproche l’arrivée des difficultés de la fin de course (vignes, côtes…). »

Qui pour succéder à Christophe Laporte ?

Christian Prudhomme prend le relais : « C’est une course qui s’est ouverte, nécessite d’être complet et elle fait la part belle de force aux audacieux. Nous espérons que Christophe Laporte pourra être en mesure de défendre son titre, malgré une année 2025 malheureuse. Lui qui avait tant brillé aux JO de Paris, puis trois mois après, au terme d’une course dantesque, lors de Paris-Tours… »

L’édition 2025 ne sera pas aussi boueuse que la précédente. Mais, sous les platanes du boulevard Béranger, elle fera honneur à son surnom, la « classique des feuilles mortes », et ses 800 mètres de ligne droite verront peut-être les meilleurs sprinteurs en découdre, s’ils ont franchi sans encombre l’obstacle des chemins de vignes. Et la boucle sera bouclée !

Parcours de l’édition 2025 qui se tient dimanche 12 octobre

Un degré en plus :

Créés en 2018, les Cafés du sport tourangeau continuent, plusieurs fois dans l’année, à réunir plusieurs dizaines de personnes à chacune de ses soirées. Des conférences-débats de qualité, avec des intervenants de choix, pour apprendre, échanger, partager, rencontrer… autour de thématiques très variées.

Pour rappel, nous fonctionnons sous modèle associatif et nous tenons à deux choses :

* notre indépendance financière, afin de pouvoir traiter de tous les sujets, avec les intervenants que nous choisissons, à notre rythme et quand l’actualité s’y prête ;

* continuer à proposer la gratuité de nos soirées, pour que chaque amateur de sport en Touraine puisse y prendre part dès lors que le sujet l’intéresse, et pour que les Cafés continuent de rassembler de manière aussi ouverte.

C’est pourquoi nous vous sollicitons, vous, ami(e)s et sympathisant(e)s des Cafés du sport tourangeau, en vous proposant une adhésion annuelle (à partir de 10 euros) pour faire en sorte de pérenniser ces soirées.

Cela se fait en deux en deux clics : https://urls.fr/g0crbS